Glossaire

A

AJNA

Foyer d’énergie situé entre les sourcils ; troisième œil ; le 6ème des 7 chakras, situé en réalité au centre du cerveau/thalamus.

AKASHA

Éther, la plus subtile et omniprésente des manifestations matérielles.

ASANA

Posture confortable, siège, 3ème des 8 parties du Yoga.

ASHRAM

Lieu de retraite monastique dirigé par un gourou ou un maître dépositaire d’un enseignement traditionnel.

ÂTMAN

Âme, Esprit, Brahma individualisé.

AVATAR

(lit. Venir de l’extérieur) une incarnation du Seigneur Suprême en forme humaine. Par ex. : Christ, Krishna, Rama, Zoroastre.

AVIDYA

Ignorance.

B

BAN MARG

Lavoie de gauche. Voir chapitre sur la transmutation d’énergie.

BARDO

Étape intermédiaire entre la mort et la renaissance pendant laquelle il est possible d’atteindre l’illumination si l’on a fait les pratiques tibétaines appropriées.

BHAKTI YOGA

Yoga de la dévotion.

BHAJAN

Chant sacré, musique dévotionnelle.

BINDU

Forme inférieure de Prana.

RAHMACHARYA

(lit. Vivre en Brahma) fréquemment employé pour désigner l’abstinence sexuelle ou celui qui la pratique.

BRAHMAN

Absolu duquel tout émane, Ultime réalité.

C

CHAKRAS

(lit. Roues – symbole de la loi bouddhique). Foyer d’énergie psychique du corps ; en Occident, on les appelle plexus.

CHELA

Disciple.

CHILLUM

Pipe cylindrique en terre utilisée pour fumer l’herbe – ganja/char.

D

DHARMA

Loi universelle.

DYANA

Autre terme pour méditation, identification ave le Soi.

G

GASHO

Mot d’origine Zen signifiant prosternation, révérence à un être qui reconnaît le Bouddha dans tous les êtres vivants.

GELUGPA

École du bouddhisme tibétain dont le chef spirituel est S. S. le Dalaï Lama XIV.

GOPIS

Laitières, servantes de ferme séduites par le vacher joueur de flûte, le Seigneur Krishna.

GOUROU

Guide ou précepteur spirituel.

H

HATHA YOGA

(Ha : Soleil, Tha : Lune). Travail sur le corps, yoga du contrôle de l’esprit qui prend le contrôle du corps pour point de départ.

HRIDAYAM

Cœur spirituel.

I

IDA

Nerf subtil se trouvant à gauche de shushuma (le canal de kundalini dans la colonne vertébrale). La nadi solaire. Voir pingala.

ISTA DEVATA

Un dieu personnel (Ishvara) qui reçoit les prières et qui protège le chela sur la Voie.

J

JAPA

Répétition cadencée du Nom de Dieu qui se fait généralement avec un mala.

JNANA YOGA

Yoga de la connaissance, voie du jugement et de la raison.

K

KAGYUPA

École ascétique des bouddhistes tibétains «bonnets rouges», de la lignée de Milarépa dont l’actuel chef spirituel est S. S. Gyalwa Karmapa XVI. La France compte déjà 9 centres Kagyupa.

KARMA

(lit. Action) Loi de cause à effet. Propagation apparente de l’énergie sous forme de pensées, paroles et actions.

KARMA YOGA

Réalisation par l’action. Service désintéressé. (Sat Seva).

KINHIN

Méditation marchée, pratiquée dans le bouddhisme Zen.

KIRTAN

Répétition chantée des Noms de Dieu.

KOAN

Exercice de méditation basé sur la question ou le paradoxe pratiqué par les maîtres du Zen Rinzai.

KUNDALINI

Énergie canalisée à la base de la colonne vertébrale et qui s’élève ensuite comme un serpent à l’aide de divers exercices de yoga pour ouvrir tous les chakras de la conscience.

L

LOVE

Prononce le NOM et sois libéré, on ne possède pas l’amour quand on est l’amour.

LAMA

Gourou.

M

MAHAMUDRA

L’union des opposés, la Voie du Milieu, le Grand Symbole.

MAHAYANA

Grand Véhicule du bouddhisme tibétain, chinois et japonais.

MAITHUNA

Pratique du yab-yum (pratique sexuelle où la femme est assise en face de l’homme).

MALA

Chapelet de 108 perles plus une perle-gourou, utilisé pour la japa et les récitations de mantras.

MANDALA

(lit. Cercle). Arrangement de lignes, de couleurs, de formes géométriques et psychométriques utilisé comme véhicule de méditation.

MANTRA

Mot, syllabe ou phrases induisant des états de conscience en rapport avec les chakras concernés.

MAYA

Le monde phénoménal.

MERU

La Montagne du Centre.

MOUNI

Sadhu qui pratique le silence comme Upaya.

MOXA

Libération.

MUDRA

Position des doigts, des mains ou des membres permettant de diriger le trajet de Prana.

MUHLBANDH

Fermeture du sphincter anal.

N

NAD YOGA

Le yoga du son intérieur (de nadi : vaisseau psychique).

NADI

Vaisseau psychique.

NIRVANA

Unité avec le Tout et chaque chose, avec tout et rien, état au-delà de karma.

NIRVIKALPA SAMADHI

La super conscience la plus haute, au-delà de la forme où il n’y a plus de distinction sujet/objet.

NYINGMAPA

École tantrique du bouddhisme tibétain dont le chef spirituel est S. S. Dudjom Rinpoché ; ses pratiquants ne sont pas nécessairement moines.

O

OJAS

La forme la plus élevée de Prana.

OM (AUM)

Somme totale de toute énergie, cause première, vibration fondamentale.

P

PADMASAMBAVA

Posture du lotus complet où les jambes sont croisées, les pieds reposant sur les cuisses.

PANDIT

Érudit.

PINGALA

Canal du nerf subtil de droite, nadi solaire. Voir Ida.

PRAJNA

Sagesse intuitive suprême.

PRANA

Énergie vitale diffusée dans l’univers.

PRANAYAMA

Contrôle de Prana par le contrôle de la respiration.

PRASAD

Nourriture consacrée.

R

RAM(A)

Avatar solaire incarné dans le Satya Yuga.

RINPOCHÉ

(lit. Le Précieux) Titre donné aux Tulkus et Hauts Lamas.

ROSHI

Maître ou guide Zen.

S

SADHAK

Aspirant spirituel faisant Sadhana.

SADHANA

Voie, travail ou expérience spirituels.

SADHU

Travailleur à plein-temps o, Saint homme.

SAMADHI

Unité de l’Esprit, union absolue du sujet et de l’objet.

SAMSARA

Cycle répétitif des naissances-morts-renaissances.

SANYASI

Celui qui a renoncé. Moine mendiant en robe ocre.

SAT CHIT ANANDA

Être-Connaissance-Félicité complète. Notre vraie nature.

SATSANG (SANGHA)

Communion ou communauté des pratiquants (Sat Gourou, Sat Sang, Sat Seva : Guide pur, Compagnon pur, Service pur).

SATTVIC

Pur.

SATYA YUGA

L’Age d’Or de la Pure Vérité.

SIDDHI

Pouvoir occulte.

IVA

Le destructeur de l’ego représenté comme un danseur, incarné en Shankara, Bhagavan Ramana Maharshi.

T

TAO

La voie et la VOIE.

TANTRA YOGA

Yoga de l’utilisation des sens pour aller au-delà des sens, souvent appelé Voie Rapide.

TAPASYA

Austérité, pénitence, purification par le feu.

TRATAK

Discipline visant à fixer et «groquer» un objet ponctuel comme la flamme d’une bougie, une fleur, le Soleil.

U

UDYANABANDH

Fermeture de l’intestin grêle.

UPAYA

Méthode.

V

VAIRAG

Dissolution des désirs mondains.

VAJRAYANA

La Voie de Diamant du bouddhisme tibétain.

VISHARA ATMA

Qui suis-je ?

VISHNOU

Le préservateur, incarné en Rama, Krishna, Bouddha, Jésus.

Y

YOGA

Joug, union, aplanir le chemin pour permettre à Dieu de se réaliser.

Z

ZAZEN

Être à l’état naturel, cessation de l’activité conceptuelle

ZENDO

Lieu où se pratique zazen.

Table des matières

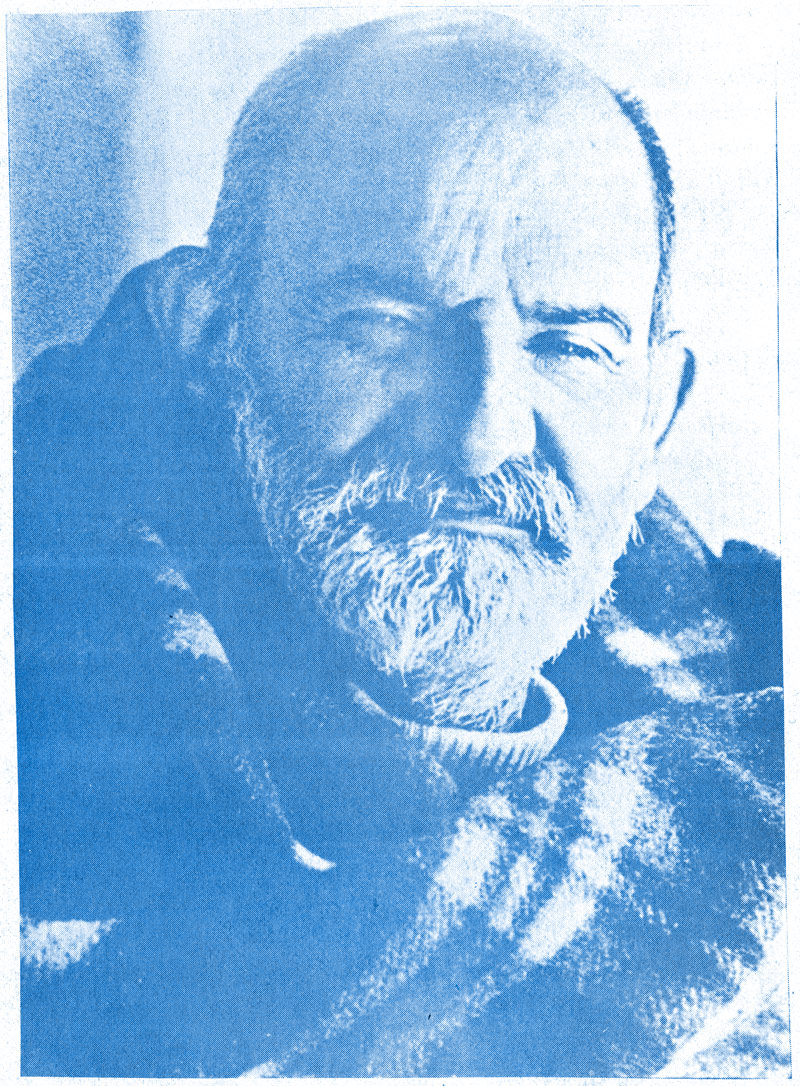

Le Dr. Richard Alpert devient Baba Ram Dass

Notre histoire

C’est un voyage en trois étapes : les sciences sociales, l’épopée psychédélique, et enfin le Yoga. Chacune a préparé la suivante. C’est comme l’épanouissement d’une fleur de Lotus. Maintenant avec le recul, je me rends compte que toutes les expériences, même les moins significatives à l’époque où je les ai vécues, ont contribué à cet épanouissement. Je veux partager ici avec vous toutes les étapes du voyage intérieur qui n’ont jamais trouvé place dans la presse. Les aspects politiques de l’histoire ne m’intéressent pas, ni ce qu’on peut lire sur le LSD dans les journaux du soir. C’est juste le récit d’un cheminement intérieur, avec toutes les expériences que cela comporte.

Le succès

En Mars 1961 j’étais sans doute à l’apogée de ma carrière universitaire, j’avais donné des cours à l’Université de Californie, Berkeley, et un poste permanent m’attendait à Harvard dès que mes publications seraient prêtes. On m’y confiait quatre secteurs : le département des Relations Sociales, le département de Psychologie, l’institut de Pédagogie du 3éme cycle et le service de santé (comme thérapeute). J’avais des contrats de recherche avec Yale et Stanford. Matériellement, je me faisais beaucoup d’argent et je collectionnais les possessions.

Mon appartement de Cambridge était rempli d’antiquités et j’organisais des soirées très réussies. J’avais un coupé Mercedes, une moto Triumph 5OOcc, un avion Cessna 172, une MG, un voilier et une bicyclette. Je faisais de la plongée aux Caraïbes. En somme, je correspondais tout à fait à l’image que l’on se fait en Amérique du professeur célibataire parvenu. Je n’étais pas un véritable érudit, mais j’avais suivi la filière universitaire. J’avais obtenu mon doctorat, j’écrivais des livres, j’avais des contrats de recherche, j’enseignais sur les motivations humaines, la théorie freudienne, le développement de l’enfant. Mais tout cela tenait seulement au fait que je connaissais bien les règles du jeu.

Mes notes de cours étaient nourries des idées des autres, subtilement arrangées, et mes recherches étaient toutes situées dans le cadre du Zeitgeist - censé être l’unique sujet de recherche.

J’avais commencé à exercer comme thérapeute en 1955 et mon premier patient m’avait branché sur le hash. Par la suite je n’avais pas vraiment fumé régulièrement, seulement de temps à autre, mais je buvais toujours beaucoup. Bientôt je reçus les amis de ce premier patient, et les amis de ses amis, et je devins l’analyste en vue de Stanford. Quand j’allais à leurs soirées, ils m’accueillaient comme « Celui qui raccommode les têtes », et je m’asseyais dans un coin, l’air supérieur. De plus, j’avais moi-même été suivi par un psychanalyste pendant cinq ans, ce qui m’avait coûté dans les 25.000 dollars.

Déjà, bien avant le 6 Mars, jour où pour la première fois je pris de la psilocybine, l’une des substances psychédéliques, je sentais que quelque chose n’allait pas dans mon univers mais sans pouvoir déterminer quoi, ni m’en débarrasser. Je sentais que les théories que j’enseignais en psychologie n’étaient pas pleinement satisfaisantes, que les psychologues ne comprenaient pas vraiment la condition humaine et que, les théories du succès, de l’anxiété, des mécanismes de défense, etc..., ne touchaient pas le cœur du problème.

Mes collègues et moi étions psychologues de 9 à 5 : on faisait de la psychologie tous les jours, comme d’autres « font » dans les assurances ou la mécanique automobile, et à cinq heures, on rentrait chez soi aussi névrosé qu’avant d’aller travailler. Il me semblait quand même que si toutes ces théories étaient valides, elles auraient dû résoudre les contradictions de ma propre existence. Je comprenais la nécessité de l’objectivité pour homme de science, mais il serait absurde de croire à l’existence d’un tel concept en sciences sociales, comme on s’en aperçoit maintenant. Quoique la psychanalyse ait fait pour moi (et je suis sûr qu’elle a fait beaucoup), je me sentais encore névrosé après cinq ans de traitement. Mon analyste le savait aussi bien que moi puisqu’il m’a dit le jour où j’ai arrêté pour aller à Harvard : « Tu es trop malade pour interrompre le traitement. » Ce furent malgré tout ses dernières paroles. Parce que, formé moi-même aux théories freudiennes, je connaissais presque trop bien son jeu et nos entretiens à 20 dollars de l’heure avaient pris une tournure terriblement compétitive et sophistiquée, quand je lui disais par exemple : « Aurais-tu oublié que Freud, dans tel écrit de 1906, a dit ceci, et quand je dis cela, tu devrais en déduire que... »

Quelque chose n’allait pas. Et ce qui n’allait pas, c’était justement le fait que je ne sache pas, tout en ayant le sentiment que d’autres devaient bien savoir. L’existence demeurait toujours un mystère pour moi. J’enseignais des fragments de connaissance sans pouvoir approcher, même de loin, ce qui devait s’appeler la sagesse. J’accumulais seulement du savoir, et devenais très fort dans l’art de courir trois lièvres à la fois. Je pouvais siéger à un examen de doctorat, poser des questions compliquées et prendre un air très avisé. C’était de la frime.

Le malaise

Bien que spécialiste en sciences sociales, je n’étais pas fondamentalement un érudit. J’avais hérité de l’anxiété laborieuse qui caractérise beaucoup de juifs. Malgré ces cinq années de psychanalyse, j’éprouvais encore, avant chaque cours, une tension extraordinaire, généralement accompagnée de diarrhées ; au rythme de cinq cours par semaine, mon estomac était à bout...

Cependant, mes motivations étaient à ce point déterminantes qu’elles mirent tout de même cet étudiant médiocre (en fait, je n’avais jamais réussi à entrer à Harvard, en dépit de l’influence politique de mon père) dans le corps enseignant des « bonnes » universités.

J’étais capable de travailler dix heures d’affilée, de préparer une conférence sur Freud ou sur les motivations humaines, mais je n’étais pas vraiment dedans. C’était purement théorique. Je théorisais sur n’importe quoi. J’alignais toutes sortes d’idées et de concepts intellectuels sans aucun rapport avec ma propre expérience, et si je savais montrer beaucoup de conviction dans mes exposés, c’était tout au plus une ardeur de surface.

Je réprimais ma stupeur de voir que cette attitude était considérée comme acceptable par la majorité de mes collègues, lesquels, pour « faire scientifique », exprimaient pratiquement la personnalité en termes de variables - les enfants n’étaient que des variables ambulantes - et quelle que soit la façon d’aborder le problème, lorsqu’on avait pu authentifier une variable hautement opérationnelle, on avait perdu sa vérité. Les concepts sur lesquels nous travaillions étaient des jeux intellectuels et je ne me sentais pas concerné dans ma propre existence.

Nous étions dans l’équipe numéro Un, en psychologie de la connaissance, de la personnalité et du développement, et tout autour de moi, je ne voyais que des hommes et des femmes eux-mêmes aliénés ; ce n’étaient pas des êtres assez évolués - leur vie ne connaissait pas de plénitude. Il n’y avait pas assez de beauté et de réalisation humaine, de satisfaction. J’avais travaillé dur et on me tendait les clés du royaume. On me promettait tout. J’étais introduit dans un cercle intérieur, quoi qu’il signifie, je pouvais être nommé président des programmes pour la division 7 de l’A.P.A. (Associations des psychologues Américains) ; je pouvais faire partie de commissions gouvernementales, toucher des subventions, voyager et siéger aux jurys de doctorat. Mais demeurait en moi ce sentiment horrible que quelque chose m’échappait toujours qui aurait tout expliqué. Et comme une panique de passer les quarante années à jouir de ça sans savoir ; de voir aussi qu’apparemment les autres en étaient au même point. On partageait notre temps libre entre le Jeu de Go, le poker et les plaisanteries usées qui ne font rire personne. C’était beaucoup trop vain. Ça manquait d’honnêteté.

Quelquefois, lorsque j’enseignais à Stanford et à Harvard, j’avais l’impression d’être pris dans un jeu assez absurde où les Etudiants excellent dans le rôle de l’Étudiant et où le professeur joue le Professeur à merveille. Je me levais pour dire ce que j’avais lu dans les livres, et ils prenaient des notes pour le ressortir aux examens. Mais rien ne se passait. On était en vase clos. Rien ne se passait qui en valait la peine, rien qui soit profondément réel.

L’analyste était pris au piège de ses propres théories. Les rapports de travail montraient que les patients de type Rogérien étaient systématiquement poussés à émettre des jugements positifs, et que les méthodes freudiennes amenaient les autres à parler de leur mère, parce qu’on les avait mis sur la voie - c’était tellement évident. J’avais mon carnet à la main, et le malade s’apercevait très vite que je prenais des notes chaque fois qu’il parlait de sa mère. Chaque fois qu’il disait certaines choses, il avait conscience de m’avoir donné un indice. En peu de temps, il était « freudisé ».

En réaction à ce sentiment de malaise, je me rattrapais sur la nourriture, je collectionnais plus avidement encore, j’accumulais les rendez-vous, les responsabilités, les titres, je multipliais les orgies alcooliques et sexuelles, je menais une vie de plus en plus dingue.

Dans toutes les réunions familiales, j’étais le garçon brillant, j’étais le Professeur d’Harvard.

Tout le monde m’entourait avec respect et buvait mes paroles, tandis que j’avais en moi ce malaise de savoir que je ne savais pas. C’était, vu les compensations un tellement beau et doux malaise...

Mon Empire se trouvait au centre de recherche sur la personnalité. Un poste clé dans ce bâtiment au projet duquel j’avais participé, avec deux secrétaires, et une armée d’assistants, diplômés, et étudiants. Ça m’avait pris trois ans. J’étais vraiment motivé. A moins d’avoir déjà rencontré un bourgeois juif névrosé dans sa phase sociale ascendante, dévoré d’anxiété, on n’a pas idée de ce que peut être un conquérant !

Mon judaïsme était surtout politique. J’avais été élevé dans la religion populaire traditionnelle, mais l’esprit m’en avait échappé, bien qu’on célébra toujours le Yom Kippour et la Pâque. En fait, mon père faisait partie du conseil d’administration de la synagogue qui embauchait et licenciait les rabbins. Il m’était donc difficile de développer un sentiment religieux à l’égard de ses employés.

Au bout du couloir de mon vaste empire, il y avait un réduit que nous avions transformé en bureau. On avait eu besoin d’un bureau supplémentaire, alors on avait aménagé ce réduit et là, on avait mis Timothy Leary. Il avait fait le tour de l’Italie à bicyclette tirant des chèques sans provision, et David Mc Lelland l’avait découvert puis ramené, offrant ce talent créatif à la science occidentale. Tim et moi étions devenus compagnons de boisson. Puis nous avons donné des cours ensemble, tel le cours clinique de première année, un cours pratique sur « les changements de comportement existentiel et évolutif. »

Plus je fréquentais Tim et plus je découvrais qu’il possédait un intellect absolument extraordinaire. Il avait énormément de connaissances. C’était extrêmement stimulant pour les étudiants comme pour moi car son esprit était ouvert aux idées nouvelles et sa pensée allait très loin.

Un soir où nous buvions ensemble, nous avions projeté un voyage à travers l’Amérique du Nord et du Sud et quand il avait su que je savais piloter, il avait dit : « Fantastique, on va prendre ton avion ! ».

Et j’avais répondu : « Superbe ! » en omettant de préciser que je n’avais qu’un brevet débutant. Alors je décidais secrètement d’obtenir ma licence en temps voulu pour le retrouver à Cuernavaca (Mexique) où il passait l’été. Ce serait notre point de départ.

À l’époque, j’étais conseiller d’un groupe d’études de mathématiques scolaires, en pédagogie, à Stanford. J’obtins ma licence et un avion le même jour et je m’envolais périlleusement pour le Mexique le lendemain. En arrivant là-bas, j’appris que Tim avait pratiqué un autre genre d’acrobatie aérienne la semaine précédente. Un de ses vieux amis psychologues à l’université de Californie, Frank Baron, avait présenté Tim à un anthropologue de Mexico ; ils en étaient venus à parler du Tionanactyl, la Chair des Dieux, le champignon magique du Mexique que l’on pouvait se procurer par Crazy Juana, une femme des montagnes qui en mangeait à longueur d’années. Ils avaient pris contact avec elle et avaient obtenu les fameux champignons.

Tim en avait mangé neuf - tant de mâles et tant de femelles - avec un groupe d’amis autour d’une piscine et il avait vécu une très profonde expérience. Il me dit : « J’ai appris plus en six ou sept heures qu’en des années de psychologie ! ».

Ça voulait dire quelque chose !

A mon arrivée à Cuernavaca, il ne restait plus de champignons ; et il n’était plus trop question d’une randonnée à travers l’Amérique du Sud puisque Timothy voyageait maintenant dans sa tête.

Alors je me suis baladé dans Tepetzlan avec David Mc Clelland et sa famille, et à Cuernavaca avec Tim et son entourage, avant de rentrer aux États-Unis avec lui, son fils Jackie, et un iguane.

J’étais professeur invité, à l’université de Californie et Tim retournait à Harvard. Pendant mon absence, il avait mis sur pied un vaste projet psychédélique.

Il avait consulté Aldous Huxley - alors de passage au M.l.T., et Aldous et Tim plus un certain nombre d’étudiants, avaient contacté Sandoz qui produisait une synthèse du champignon magique : la psilocybine. Ils en avaient obtenu un certain nombre d’échantillons et étaient très occupés à l’essayer sur eux-mêmes et sur d’autres.

À mon retour de Cambridge, au printemps, je fus invité à goûter de cette merveille.

Laisser passer le flux

La soirée choisie pour l’expérience se révéla être celle de la plus grosse tempête de neige de l’année. Ça devait avoir lieu dans la maison de Tim à Newton, à quelque distance de la maison de mes parents auxquels j’avais rendu visite pour le dîner. J’avançais péniblement dans la neige, entrais et m’assis à la table de la cuisine avec trois ou quatre autres personnes. Le flacon de pilules circula et je pris mes dix milligrammes. Le lieu et les circonstances m’étaient agréables, mais par-dessus tout, j’avais la plus grande confiance dans Timothy. Je savais qu’il avait eu une expérience très intense et je comprenais son intellect. Peut-être menaçait-il les institutions mais il avait le plus grand respect de l’individu. C’était un être très aimant.

Nous avions pris une très petite dose (nous essayâmes par la suite cinq ou dix fois plus) et au début ce fut comparable à, disons, ce que l’on pourrait obtenir de mieux avec le hash. Un petit peu plus dramatique peut-être. Et un peu plus intense. Il était clair que quelque chose allait se passer.

La première partie de l’expérience fut marquée par un événement tragi-comique assez déplânant. Le chien du fils de Tim était allé courir dans la neige et quand il entra dans la cuisine, il se coucha sur le côté, soufflant et haletant. Pour nos têtes hors du temps, il semblait tarder à reprendre son souffle et nous pensions qu’il allait expirer. Que faire dans ce cas-là ? Il était difficile dans notre état, en pleine tempête de neige, de l’emmener chez le vétérinaire à six kilomètres de là, un dimanche matin de si bonne heure, de plus, nous n’étions même pas certains que le chien soit en danger. Notre inquiétude s’accrut lorsqu’il se traîna dans la pièce voisine où il sembla s’effondrer. On décida finalement d’appeler Jackie qui regardait le dernier programme de la T.V. à l’étage. Jackie avait 11 ans et en observant sa réaction en face du chien nous saurions si quelque chose n’allait pas, sans êtres obligés de lui faire part de nos craintes.

Il ne fut pas content d’être dérangé (surtout pour s’entendre demander ce qu’il regardait à la T.V.) mais le chien, lui, sauta sur ses pattes en l’entendant, prêt à jouer, mettant fin à cette pénible situation.

Dans les heures qui suivirent, j’étudiai les impressions et les sensations nouvelles qui se développaient en moi. Tout mon être était pénétré d’un calme PROFOND J’étais bercé par les vagues du tapis et les personnages des tableaux me souriaient. Soudain, quelqu’un apparut à trois mètres de moi, là où il n’y avait personne l’instant précédent. Ce personnage n’était autre que moi-même vêtu de l’habit et de la toque de Professeur ... Comme si le professeur d’Harvard s’était détaché de moi.

« Comme c’est intéressant ... une hallucination ! » et je me disais aussi : « J’ai travaillé dur pour obtenir cette situation, mais je n’en ai pas vraiment besoin. » Je me renfonçais dans les coussins, séparé de mon identité de professeur, mais à cet instant la silhouette se transforma. Je me penchais de nouveau en avant pour mieux voir. « Ah ... c’est encore moi ... » C’était mon aspect mondain et je pensais : « Bon. CELUI-CI peut dégager aussi... » L’image se renouvela plusieurs fois et je reconnus tous mes personnages... le violoncelliste, le pilote, l’amant, et tout le reste.

A chaque apparition nouvelle, je me persuadais qu’aucune n’était essentielle.

Puis l’image devint ce qui, en moi, était fondamentalement Richard Alpert, c’est-à-dire mon identité de base qui avait toujours été Richard. Je m’associais au prénom et mes parents m’appelaient Richard : « Richard est un vilain garçon... » et Richard était vilain. Ou bien : « Il est gentil, Richard »... et Richard était adorable ... C’est ainsi que se construisent les différents aspects du moi.

J’étais la sueur au front. Je n’étais pas tout à fait certain de pouvoir me passer de Richard Alpert. Allais-je devenir amnésique ? Mes facultés seraient-elles altérées de façon permanente ? Devrais-je appeler Tim ? Je décidais d’abandonner Richard Alpert : il me serait toujours possible de trouver un nouveau rôle social ... tant que j’aurais mon corps ... mais j’avais parlé trop vite.

En regardant mes jambes pour me rassurer, je ne vis plus rien au-delà des genoux et, terrorisé, je vis le reste disparaître progressivement. Mes yeux ouverts ne virent bientôt plus rien que le divan sur lequel j’étais assis. Un cri se forma dans ma gorge. Je pensais être en train de mourir... puisque rien dans mon univers ne me portait à croire qu’il subsistait quelque chose après la dissolution du corps.

Je pouvais sans doute me passer de l’identité de professeur ou d’amant, ou même de Richard Alpert, mais J’AVAIS BESOIN de mon corps.

La panique augmentait l’adrénaline envahissait le système ... ma bouche se dessécha, mais, en même temps, une voix a l’intérieur - à l’intérieur de quoi ? - une voix très douce demanda sur un ton plutôt moqueur semblait-il, considérant mon émoi « mais alors, qui garde la boutique ? »

Quand je pus finalement me concentrer sur la question, je m’aperçus que, les fondements de mon identité et la vie même ayant disparus j’étais toujours pleinement conscient ! Mieux encore, ce « Je » conscient regardait toute la scène, y compris la panique, avec une extraordinaire compassion.

A cette constatation, je fus envahi d’un tel calme, d’une telle profondeur, jamais connue auparavant. Je venais de découvrir ce « Je », cet instrument de connaissance, ce point, cette essence, - cet au-delà. Un lieu ou j’existais indépendamment de l’identité sociale et physique. Ce « Je » qui était au-delà de la vie et de la mort. Je découvrais aussi que ce « Je » savait, qu’il savait vraiment. Il était sage et non savant. C’était la voix intérieure de la vérité. Je me sentis un avec elle, et compris que toute ma vie à la David Reisman, en quête de l’approbation d’autrui, était terminée. Il me suffisait maintenant de tourner mon attention vers l’intérieur, là où « Je » sais vraiment.

Ma frayeur était devenue exaltation. Je courus dehors en riant aux flocons de neige qui tourbillonnaient autour de moi. Bientôt je ne vis plus la maison, mais je n’étais pas inquiet, car en dedans, je savais.

Vers cinq heures du matin, je repartis, me frayant un chemin dans la neige jusqu’à la maison de mes parents et je pensais : « Je vais dégager le chemin à la pelle, Ça sera fantastique. Je suis le jeune brave qui se fraye un chemin ». Je commençais à pelleter la neige quand les visages de mes parents apparurent à la fenêtre.

« Rentre donc te coucher, idiot, ce n’est pas une heure pour faire ça ! »

Je les regardais et entendis cette voix extérieure que j’avais écoutée pendant trente ans, cependant qu’en moi maintenant quelque chose disait : « C’est bien de pelleter la neige et c’est bien d’être heureux « .

Je les regardais en riant et je retournais pelleter la neige sur un pas de danse. Ils ont refermé la fenêtre, mais j’ai vu qu’ils riaient aussi à l’intérieur.

C’était la première fois que j’établissais un contact aussi haut.

On pouvait voir ce matin-là les premiers signes de la libération. La première remise en question d’une institution, le germe du refus, ayant pour moi, la certitude d’être dans le vrai. Jusqu’à cet instant, c’est quelque chose que je n’aurais jamais pu faire sans angoisse - jusqu’à ce jour en tout cas. Alors j’eus cette pensée : « Cette fois c’est fait, me voilà transformé - je suis devenu l’être en soi - je saurais ce qui est juste en toutes circonstances, je sais maintenant sur quoi me reposer, et je n’en bougerais pas. »

Mais deux ou trois jours plus tard, je faisais déjà le récit de mon expérience au passé. Ma vieille personnalité avait refait surface et je me sentais de nouveau complètement névrosé, peut-être un peu moins anxieux.

Bref, le lendemain, je devais faire mon cours sur les Motivations Humaines, et j’étais très embarrassé puisque la psychologie que j’enseignais ignorait totalement l’état dans lequel je m’étais trouvé.

Au début, nous nous sommes empressés de raconter cette aventure à nos collègues d’Harvard et la première semaine. Ils nous ont écouté avec enthousiasme, curieux comme l’est tout homme de science lorsqu’un confrère semble avoir trouvé une nouvelle allée du savoir. Puis, le week-end suivant, nous nous sommes retrouvés dans notre laboratoire - le salon au coin du feu - et nous avons ouvert le flacon de psilocybine pour poursuivre l’exploration. La semaine suivante nous avions une expérience encore plus riche à faire partager à nos collègues, mais ils n’écoutaient plus avec autant d’attention. Ce n’est pas qu’ils avaient changé, c’est que nous avions changé. Nous commencions à développer entre nous un nouveau langage. A mesure que l’Amiral Byrd et son équipe s’avancent dans le grand Nord les choses qui les occupent et les intéressent concernent de moins en moins ceux qui sont restés à New York... Nous étions dans la même situation.

Nous pouvions choisir de nous arrêter en chemin pour encourager les autres ou bien de poursuivre mais ces expériences devinrent rapidement indescriptibles. J’en arrivais au point où j’étais incapable de raisonner avec eux car, « aucune explication n’est nécessaire à celui qui sait, et aucune n’est possible à celui qui ne sait pas ». C’était frustrant de nous entendre dire : « Ça semble en effet très intéressant, mais ce n’est pas très scientifique. Il ne convient pas d’essayer directement sur soi-même sans avoir fait d’abord des expériences sur les animaux et ensuite sur des étudiants diplômés ».

Alors quand le samedi suivant on s’est tous retrouvé ensemble, nous nous sommes demandé ce que nous pourrions bien faire et nous connaissions déjà la réponse : on allait tous se brancher. Le royaume intérieur de la conscience à propos duquel nous avions théorisé pendant des années, nous le parcourions aujourd’hui dans tous les sens. Et la semaine suivante à l’université c’était comme si nous revenions du Tibet, il était bien normal de rester entre nous car nous étions les compagnons de route d’une incroyable aventure.

Nous étions cinq ou six et bientôt nos collègues nous dirent : « Ah, ah, un culte est en train de se former ». Ce qui n’était pas complètement faux : un culte est un système de croyances partagées.

Quant à la méthode de travail, Tim avait dit : « On ne sait pas encore très bien où on met les pieds, et il existe plusieurs itinéraires. Mais il vaut mieux ne pas fixer notre choix tout de suite parce qu’en Occident, le modèle de ces états est pathologique et que dans les cultures primitives, il est religieux ou mystique. Tâchons donc de garder les yeux grands ouverts ».

On a alors entrepris une série d’enquêtes. On a donné de la psilocybine à environ deux cents personnes qui semblaient être en bonne condition physique en leur disant : « Vous prenez ça quand et comme vous le voudrez et vous n’aurez qu’à remplir ce questionnaire à la fin pour que nous sachions ce qui s’est passé ».

On en a donné à des musiciens de jazz, à des physiciens, des philosophes, des prêtres, des drogués, des étudiants diplômés et des sociologues. Et, à la fin, on s’est retrouvé avec les deux cents questionnaires. En première analyse, on s’est aperçu que les réactions dépendaient nettement de la préparation et des motivations de chacun, de ce qu’ils attendaient, et de leur environnement au moment de l’expérience. Si l’atmosphère était tendue et qu’ils escomptaient quelques sensations, ils avaient tendance à devenir paranoïaques. Ça amplifiait simplement les aspirations de chacun.

Mais le rapport allait plus loin. Nous avions mis en évidence une échelle d’expériences. On pouvait les classer par ordre hiérarchique de probabilité, de telle manière que pratiquement tout le monde avait ressenti un état de sensibilité aiguisée des cinq sens et une accélération du processus mental.

Un autre genre d’expérience dont beaucoup parlaient fréquemment était un phénomène de déplacement interpersonnel où quelqu’un voyait plus volontiers chez l’autre ce en quoi il leur était semblable plutôt que différent. C’était comme si tous les efforts que I’on fait en Occident pour personnaliser nos esprits étaient réduits à néant. Les particularités étaient abolies de telle manière qu’on regardait un autre en se disant : « Nous y voilà ». Des différences subsistaient peut-être au niveau de l’habillement, et encore. Ce fut une profonde expérience perceptuelle pour beaucoup de sujets.

Par exemple, il y avait dans l’équipe un psychiatre noir, Madison Presnell, et j’avais de par mon éducation, des idées très libérales à l’égard des noirs ; autrement dit, je n’en pensais rien. C’était un libéralisme bidon. J’étais soigneusement libéral, avec ce type de sentiment qu’on peut avoir de l’égalité ego-centrée.

Et lorsque nous avons eu une expérience ensemble et que j’ai regardé Madison, on était là, juste deux êtres humains identiques. Tout au plus avait-il cette couleur de peau et moi celle-là. Ni plus ni moins. Ça n’était pas plus important que la coupe de nos chemises. Et je vis immédiatement que nous étions là, alors que j’étais d’habitude si préoccupé de réagir le plus libéralement possible à la couleur de la peau, préoccupation qui m’avait empêché de connaître cette harmonie.

On pouvait définir une troisième sorte d’expérience, un peu moins fréquente : le sentiment d’unité quand nos sujets disaient : « Je me souviens que nous étions dans la pénombre, que l’un d’entre nous a parlé et que quelqu’un a dit : « C’est toi ou moi qui a parlé ? », impossible de le savoir précisément. »

Plus rare encore une expérience où la personne regardée apparaissait comme une structure moléculaire ou un champ d’énergie.

Enfin, certaines personnes (à peu près 3%) avaient transcendé toutes formes et baignaient dans un champ homogène de pure énergie C’est ce que nous avons nommé la Claire Lumière.

Un groupe menait des recherches sur des prisonniers, pour abaisser le taux de récidivisme.

Il y eut aussi quelques expériences avec des hommes d’église : Walter Pankhe conduisit une étude avec une équipe, un Vendredi Saint, dans une chapelle de l’université de Boston, avec vingt prêtres, des séminaristes assez avancés. Dix reçurent de la psilocybine, les dix autres un placebo. Une double étude dans une chapelle un Vendredi Saint. C’était absurde, autant qu’une double étude peut l’être. Tout le monde savait qu’il allait se passer quelque chose. C’était vouloir prouver l’évidence. L’un de ceux qui avaient pris le placebo et qui avait « la chair de poule » disait : « C’est peut-être le début ». Un autre prêtre titubait dans la salle, exultant : « Je vois Dieu! Je vois Dieu ! » et l’on sut avec évidence et très vite qui avait pris de la psilocybine.

Quant à mes expériences personnelles, elles furent magnifiques et terrifiantes. J’ai exploré toutes les situations possibles et chaque fois qu’une personne de confiance apportait une substance nouvelle, je me laissais tenter. Cette recherche m’intéressait beaucoup.

Un jour par exemple, je me trouvais dans la salle de méditation d’une maison commune que nous avions à Newton et, pendant quatre heures, j’ai connu un pur état de grâce : tout était fondu en une lumière homogène, et au moment de la « redescente », une vague énorme, rouge, apparut dans la pièce et roula vers moi

Ça ressembla à la fois à un dessin de William Blake (cette image de la vague) et à un tableau de Jérôme Bosch ; et c’étaient toutes mes identités qui se précipitaient sur moi. Je me souviens avoir levé la main en criant : « Non, non, je ne veux pas y retourner! ». Ça me semblait un fardeau écrasant. Et je vis que je n’avais pas la clé - une formule magique comme Abracadabra ou Hocus Pocus, ou quelque chose qui tienne cette vague à distance ; et elle déferla, et ... »Aïe ! nous y revoilà! Richard Alpert! Quel film ! »

La redéscente

On était bien forcé d’admettre qu’une expérience n’apportait pas l’illumination permanente. Nous vîmes que ce n’était pas aussi simple.

Et pendant cinq ans, je me suis préoccupé du phénomène de la « redescente ». C’est ce qui m’amena à l’étape suivante. Après six années d’expérimentation, je compris que la redescente était inévitable quelle que soit la façon de se préparer et bien qu’on puisse atteindre les plans les plus subtils.

Un jour par exemple, je m’enfermais dans une pièce avec cinq personnes pendant trois semaines et nous primes 400 micro-grammes de LSD toutes les quatre heures, c’est-à-dire 2400 micro-grammes par jour, ce qui peut paraître incroyable, mais, après la première dose, il s’établit une tolérance. A la fin, on buvait à même la bouteille parce que ça n’avait plus d’importance. On était très très haut. Personne - y compris nous-mêmes - ne pourrait croire ce qui s’est passé dans cette maison pendant ces trois semaines. Finalement nous sommes sortis et n’avons mis que quatre jours à redescendre.

Ce fut terriblement frustrant, comme d’être admis dans le royaume des cieux où tout apparaît clairement, de connaître de nouveaux états de conscience, puis d’être de nouveau mis à la porte. Après ce genre d’expérience répétée plus de deux ou trois cents fois, on est à ce point abattu malgré ce nouveau savoir, qu’on sent le moment venu de chercher autre chose.

Changement de décor

Des changements assez profonds s’étaient opérés en moi. Parce que ces fréquents retours sur moi-même m’avaient peu à peu libéré de l’opinion d’autrui. Et je me souviens du jour ou j’ai été renvoyé d’Harvard

Il y avait eu une conférence de presse et tous les journalistes me regardaient comme on regarde le perdant malchanceux d’un grand match, celui qu’on aura bientôt oublié, celui dont la carrière vient d’être brisée net. Tous me regardaient avec cet air-là. Mais en moi-même je savais que tout était très bien ainsi ...

Tout le monde, mes parents, mes collègues, le public, a vécu ça comme une chose affreuse ; et je me disais : « J’ai dû perdre la raison parce que la folie, c’est d’être seul à penser autre chose que tout le monde ! » Et je me sentais pourtant plus lucide que jamais. Ce n’était peut-être qu’une nouvelle forme de folie ou bien une lucidité plus aiguë. J’étais toujours en mesure de faire la différence, de prendre un certain recul ;je n’avais rien fait qui soit vraiment dingue.

On venait par exemple me demander : « Tu devrais essayer de raisonner Tim Leary, il débloque sérieusement, il faudrait que tu le prennes en main, que tu lui fasses entendre raison. » Et je répondais : « Je serais ravi de m’occuper de lui car c’est un être vraiment exceptionnel ». Et j’aidais à collecter de l’argent, je m’occupais de la cuisine, je faisais le ménage, je conduisais les gosses à l’école.

Bref nous avions compris que ceux qui avaient expérimenté d’autres états de conscience devaient pouvoir se retrouver dans un cadre favorable afin qu’ils soient en mesure d’en garder quelque chose, un support pour une nouvelle approche de soi-même. Il fallait créer un certain type d’environnement. Parce que Si tu as vu que tu es Dieu et qu’à la redescente, on t’annonce sans préambule : ´ »Allez machin, c’est ton tour de descendre la poubelle », ça te renferme aussi sec dans le rôle de « Machin dont c’est le tour de poubelle ».

Il ne reste rien des nouvelles structures entrevues. Il faut un certain temps avant de réaliser que Dieu peut aussi descendre la poubelle.

En 1962 ou 63, Tim et Ralph Metzner avaient découvert le Livre des Morts Tibétain, qui décrit très exactement certaines de ces expériences. Ce livre avait plus de 2500 ans et il servit pendant tout ce temps à préparer les Lamas Tibétains à la mort et à une nouvelle incarnation. Et nous y avons trouvé la description des 49 jours de l’état intermédiaire entre la mort et la renaissance, qui était exactement ce que nous avions connu durant nos sessions psychédéliques.

Comment était-ce possible ? Le parallèle était frappant. Tim en fit un guide de la mort et de la renaissance psychologique « The Psychedelic Experience » (l’Expérience psychédélique) arguant du fait que le livre pouvait aussi bien être compris sur ce plan-là, et pas seulement en termes physiques. (Mon nom figurait aussi en couverture parce que je m’occupais de la cuisine).

Tim était allé en Inde, Ralph était allé en Inde, Allen Ginsberg était allé en Inde. A leur retour, j’essayais de savoir où ils en étaient. Tim était toujours Tim, Ralph était Ralph, AIlen était Allen et je comprenais bien qu’ils avaient eu des expériences intéressantes dans un décor fantastique mais ils étaient encore à la recherche de quelque chose.

Et vers 1966-67, j’étais dans la même situation. Je n’en savais toujours pas assez pour maintenir ces nouveaux états de conscience. Et je voyais aussi que ceux de mon entourage n’étaient pas plus avancés. Je me tournais vers tous ceux qui étaient censés savoir et personne ne savait ou ne semblait savoir.

Je n’étais pas très optimiste en ce qui concernait l’Inde et les Psychédéliques. En 1967, il ne me restait plus grand chose à faire. Je n’étais plus psychologue dans un établissement respectable et je voyais bien que nous n’en savions pas assez sur les psychédéliques pour en faire le meilleur usage. À l’époque, je donnais des conférences sur les psychédéliques aussi bien devant la Food and Drugs Administration que devant les Hell’s Angels.

Puis est apparu quelqu’un que j’avais guidé au cours de quelques séances, un garçon très intéressant qui était entré très jeune à l’université de Chicago où il avait enseigné l’Économie Politique chinoise puis il avait fondé une société appelée « Basis System », rachetée ensuite par Xerox. Il avait à peu prés trente-cinq ans et avait pris sa retraite ; il avait touché cinq millions de dollars ou quelque chose comme ça, et était devenu bouddhiste. II se préparait à partir en Asie à la recherche des « sages » et m’invita à partir avec lui. Une Land-Rover l’attendait à Téhéran et c’était aussi mon chemin. Que pouvais-je faire d’autre au point ou j’en étais ?

Je me décidais à partir avec lui et j’emportais avec moi un flacon de LSD. J’avais dans l’idée qu’en en donnant aux sages que nous allions rencontrer, ils me diraient peut-être ce que c’était. Peut-être me donneraient-ils un indice ?

Téhéran fut notre point de départ, et dans les trois mois qui ont suivi, nous avons eu de très bon guides, des moments mémorables ; nous avons goûté au meilleur hash d’Afghanistan, et après ces trois mois, j’avais accumulé 1.300 diapos et des enregistrements de musique indienne, je connaissais tous les recoins de la Land-Rover. Je m’étais nourri de conserves et d’eau minérale : je voyais l’inde en occidental. C’est comme ça que nous sommes arrivés au Népal.

On avait fait tout le circuit. On avait rendu visite au Dalaï-Lama et on avait grimpé à cheval pour voir la grotte d’Amarnath au Cachemire ; on avait visité Bénarès et, finalement, on arrivait à Katmandou, au Népal. Je commençais à me sentir terriblement abattu. En partie à cause du hash, mais aussi parce que je ne savais pas tellement pas ce que j’allais faire ensuite.

J’avais fait tout ce que je croyais possible de faire et rien ne s’était passé. Il me semblait que c’était juste un autre trip. J’atteignais le désespoir. Je n’en savais pas assez et je ne voyais toujours pas comment exprimer socialement ces nouveaux états de conscience. Et je ne savais pas où poser les pieds ensuite. Je ne manquais pas de LSD. J’en avais de grandes quantités mais à quoi bon en prendre ? Je retrouverais le même itinéraire, je reverrais le même jardin et j’en serais une fois de plus renvoyé. Toujours le même scénario, aucun moyen de rester dans la place.

L’expérience qui m’avait fasciné au début me semblait maintenant presque pénible. J’étais dans un état extrêmement dépressif. Nous étions attablés dans un restaurant de hippies le « BIue Tibetan » et nous parlions avec des hippies français...

J’avais donné du LSD à un certain nombre de Pandits en traversant l’Inde et également à quelques ascètes.

Un lama avait dit : « Ça me donne mal à la tête ».

Quelqu’un d’autre avait dit : « C’est pas mal, mas ça ne vaut pas la méditation ».

Quelqu’un encore avait dit : « Vous en avez d’autre ? »

Et j’avais recueilli les mêmes réponses qu’en Amérique. Aucune perle de sagesse qui m’ait vraiment comblé : « Ah ! C’est ça, voilà exactement ce que j’attendais ».

J’étais pratiquement résigné : « Ce n’est pas pour cette fois ». On allait poursuivre notre voyage vers le Japon. J’étais très déprimé car c’était déjà le chemin du retour. Mais retourner vers quoi ? » « Que ferais-je ensuite ? »

J’avais décidé qu’en rentrant, je serais chauffeur. Je n’avais pas d’autre ambition que de servir quelqu’un, que de laisser quelqu’un programmer ma conscience. Je pourrais lire les livres sacrés en attendant tel ou telle devant le Hilton. J’allais adopter un genre de vie tout à fait différent. Je souhaitais seulement ne plus avoir à me gouverner pendant quelque temps. Ce qui était un pressentiment curieux, comme on va pouvoir en juger.

J’avais atteint le fond du désespoir à ce moment-là. J’étais vraiment très triste.

Bhagwan Dass

Nous étions donc attablés au « Blue Tibetan » quand un type extraordinaire est entré. Extraordinaire au moins par sa taille. Il mesurait près de deux mètres. Il portait de longs cheveux blonds et une longue barbe blonde. C’était un occidental, un américain, et il était vêtu d’un dhoti (c’est le pantalon local). Il vint directement s’asseoir à notre table.

Autrefois, j’avais ressenti quelque chose que je n’avais jamais réussi à définir jusqu’à cet instant. En faisant la connaissance de Gesha Wangyal à Freehold, New Jersey, j’avais eu conscience de rencontrer un être qui savait, mais je n’avais pas su trouver le contact à l’époque car je n’étais pas prêt.

Nous étions très proches et échangions beaucoup d’amour, mais je n’avais jamais été capable d’assimiler ce qu’il me donnait à comprendre. Et maintenant, en présence de ce garçon, j’avais à nouveau ce sentiment de rencontrer quelqu’un qui « savait ».

Je ne sais comment l’expliquer, j’étais si profondément désespéré. J’avais joué beaucoup de rôles, les uns après les autres, en commençant par le professeur d’Harvard, puis le porte-parole psychédélique, et toujours on me regardait de cet air interrogateur : « Savez-vous ? ». Peut-être lui? » « Savez-vous ? » Nous avions toujours le sentiment d’être très proches et nous avions tous conscience de savoir, mais personne ne savait vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ?

J’ai rencontré ce type et il n’y avait plus de doute en moi. C’était un roc. Il était fait d’une seule pièce. Il était parfaitement centré.

Nous louions une suite dans l’hôtel d’un roi, ou d’un prince, ou quelqu’un de ce rang, on ne se refusait rien, et nous avons emmené ce garçon avec nous au Sewalti, et nous avons parlé pendant cinq jours d’affilée. Notre guide et ami, Harish Johari, un merveilleux sculpteur indien, nous accompagnait. Et pendant ces cinq jours, Harish et lui - Bhagwan Dass - et David, et moi, nous avons plané sans cesse au hash, à la mescaline et aux Pêches Melba sur les livres de Alexandra David-Neel et sur « La Puissance du Serpent » de Sir John Woodroffe, et bien d’autres encore. Cinq jours plus tard, j’étais toujours sidéré par ce type. Il avait commencé à m’apprendre quelques mantras, et à me servir d’un mala.

Le moment du départ pour le Japon approchant, j’avais le choix entre poursuivre mon voyage dans les mêmes conditions, ou suivre cet ami dans un pèlerinage en Inde, de temple en temple. Il n’avait pas d’argent, je n’en avais plus, cela allait considérablement changer mes habitudes. D’un côté je pensais : « Voilà, c’est bien pour ça que je suis venu en Inde, et je vois que ce garçon sait, alors je vais le suivre ». Mais, d’un autre côté, je me disais : « Si tu as voyagé jusqu’aux antipodes, ce n’est pas pour suivre à travers l’Inde un garçon de 23 ans, de Laguna Beach - Californie. »

Je demandais conseil à Harish et à David : « Pensez-vous que je fais une erreur ? » Et Harish avait répondu : « Non, ce type est vraiment là. » Alors je l’ai suivi.

Et je me suis retrouvé nu-pieds. Il m’a dit quelque chose comme : « Tu ne vas quand même pas garder ces chaussures, non ? »

Un sac sur l’épaule, mon dhoti, des ampoules aux pieds et une dysenterie à peine imaginable, et il dit simplement : « Tu devrais jeûner quelques jours ».

Il a beaucoup de compassion, mais ne s’apitoie guère.

Nous dormons par terre ou sur des tables dans les monastères, mes hanches sont douloureuses. J’épuise rapidement toutes mes ressources physiques. Je me traîne comme un enfant ; alors il prend soin de moi. Nous visitons les temples : Baneshwar, Koranak , et beaucoup d’autres.

Je constate combien il est puissant, extraordinairement puissant, il joue de l’ectare, un instrument à corde, et j’ai un petit tambour tibétain. Quant nous traversons des villages, les gens viennent se jeter à nos pieds parce que nous sommes des saints hommes, ce qui me gêne énormément car je ne suis pas un saint homme ; je ne suis qu’une sorte de hippie attardé, un explorateur occidental et je suis très embarrassé quand ils viennent se jeter à nos pieds et nous offrir de la nourriture. Il joue et il chante, et les Hindous l’aiment et le vénèrent. Et il distribue tout mon argent. Mais je m’accroche à mon passeport et à mon billet de retour pour l’Amérique ; j’ai aussi un traveller’s chèque qui me servira pour rejoindre Delhi. Je garde tout ça précieusement ainsi que le flacon de LSD au cas où je trouverais quelque chose d’intéressant.

Et, au cours du voyage, il m’enseigne d’une merveilleuse façon :

À peine ais-je commencé : « Est-ce que je t’ai raconté que Tim et moi... » qu’il m’interrompt : « Ne te préoccupes pas du passé, sois ici et maintenant. »

Un silence.

Je lui demande : « Est-ce qu’on va se balader longtemps comme ça ?... »

Il répond : « Ne te préoccupes pas du futur, sois ici et maintenant. »

Et si je dis : « Tu sais que j’ai très mal aux jambes, je me sens vraiment mal en point. »

- « Les émotions sont comme des vagues sur le calme océan. Regarde les disparaître au loin. »

Il avait complètement anéanti mon jeu. Je n’étais qu’émotions, souvenirs d’expériences passées ou projets. En fait, j’étais un conteur.

Alors nous nous taisions. Il n’y avait rien à dire.

Quelquefois il disait : « Mange ça » ou bien : « Tu vas dormir ici ». Le reste du temps nous chantions des chants sacrés. C’est tout ce qu’il y avait à faire. Ou il m’enseignait des asanas - des postures de Yoga.

Mais nous n’avions jamais de conversation. Je ne savais rien de sa vie et il ne savait rien de la mienne. Aucune des extraordinaires expériences que j’avais connues ne risquaient de l’intéresser un tant soit peu ... C’était la première personne que je n’arrivais pas à séduire par mes histoires. Il s’en foutait.

Cependant, je n’avais jamais partagé une intimité aussi profonde avec un autre être. Comme s’il était en mon cœur. Et ce qui a commencé à vraiment nous secouer, c’est que partout où nous allions, il était chez lui. Si nous visitions un monastère Théravadin, il était accueilli et on l’appelait Dharma Sara, un nom bouddhiste du sud, et je remarquais soudain qu’une partie des vêtements qu’il portait était également portée par les moines ; je comprenais qu’il était initié, il n’ignorait rien de leurs coutumes, il se mêlait à eux et ils chantaient ensembles les chants de toutes les cérémonies.

Si nous rencontrions des Shivaïstes, les adorateurs de Shiva, ou des Swamis, il était aussi l’un des leurs. Il avait sur le front la marque ou le tilik de circonstance et il chantait avec eux.

Les Lamas tibétains Kargyud-pa l’accueillaient comme un frère et là encore, il connaissait toutes les cérémonies. Il vivait en Inde depuis cinq ans et il planait tellement que tout le monde lui tendait les bras et disait : « Il est des nôtres, bien entendu ».

Je n’arrivais pas à savoir où il se situait. Je me sentais personnellement très attiré par le bouddhisme, parce que l’hindouisme me semblait toujours un peu gauche, les peintures un peu grossières, avec des couleurs étranges. C’était le plus souvent mélodramatique et émotionnel. La simplicité cristalline des bouddhistes du Sud ou des bouddhistes Zen me séduisait.

Après trois mois de cette existence, il fallut que je parte à Delhi pour obtenir un nouveau visa mais je n’étais pas encore très sûr de moi dans la peau d’un saint homme ; alors je pris quatre dollars sur mon traveller’s chèque, j’achetais un pantalon neuf, une chemise et une cravate. Je sortis les lunettes à montures d’écaille du sac que je portais à l’épaule. J’étais le Dr. Alpert pour aller au bureau des visas, le Dr Alpert, subventionné par le Musée d’Art Traditionnel du Nouveau-Mexique pour rechercher des instruments de musique.

J’avais gardé mon rosaire dans la poche parce que je me sentais mal à l’aise dans cet autre rôle. Et dès que mon visa fut renouvelé, il nous fallut aller dans une ville voisine pour nous occuper du sien. Nous fûmes reçus dans une immense propriété ; on nous donna une maison comme on en donne aux saints hommes, on nous apporta de la nourriture et il me dit :

« Attends-moi ici. Je vais m’occuper de mon visa ».

Il me disait tout ce que je devais faire. J’étais comme un petit enfant. « Mange ça », « Assieds-toi là », « Fais ça ». Je me laissais guider. Il Savait. Vous savez aussi ? - OK je vous suis.

Il parlait couramment l’Hindi. Mon Hindi était plutôt approximatif. Alors, il prenait tout en charge.

Nous avions passé quelques semaines dans un monastère bouddhiste Chinois à Sarnath, un endroit magnifique et très prenant. Quelque chose se passait en moi dont je ne parvenais pas encore à bien saisir la nature.

Il était vraiment étrange. La nuit il semblait ne pas dormir de la même façon que moi. En fait, chaque fois que je me réveillais et que je le regardais, il était assis en lotus. Certaines fois j’ai fait semblant de dormir, l’observant du coin de l’œil pour voir s’il ne trichait pas - peut-être cette fois dormait-il ? Mais il était toujours assis en lotus

Il lui arrivait parfois de s’allonger, mais je suis sûr que les trois quarts du temps où je dormais profondément il connaissait des états dont il ne parlait jamais. Il était cependant toujours parfaitement immobile. Rien ne se passait. Au cours de la nuit que nous avons passé dans cette propriété, il me fallut sortir pour aller pisser sous les étoiles et il s’est passé la chose suivante..

La même année, le 20 Janvier, à l’hôpital P.B. Brigham de Boston, ma mère était morte d’une maladie de la rate - la moelle ne produisait plus de sang et la rate avait pris le dessus, devenant énorme, alors on avait dû l’opérer et elle était morte. C’était à la suite d’une longue maladie et j’étais resté avec elle toute la semaine précédant sa mort, ce qui nous avait beaucoup rapprochés. Nous avions transcendé le rapport mère/enfant et nos personnalités, pour nous ouvrir dans un véritable contact. J’avais passé des journées à l’hôpital en méditation. Je n’éprouvais pas de peine quand elle mourût. Je sentais au contraire un contact continu avec elle, extrêmement puissant. Ainsi, lorsque j’étais au Népal, je l’avais vue apparaître un soir en me couchant. Je me demandais à ce moment si je devais partir au Japon ou retourner en Inde, et elle était au plafond, une extraordinaire expression sur le visage qui semblait me dire : « Quel besoin as-tu d’aller te mettre dans des situations impossibles ? Mais continue, je trouve que c’est formidable ». A la fois contrariée et ravie comme s’il y avait deux êtres en elle, cette petite bourgeoise de Boston pour qui ma réussite sociale était primordiale, et l’être spirituel, derrière, qui disait : « Vas, mon petit ». Je reconnus ces deux êtres dans ce regard, ce qui détermina mon retour en Inde.

Ce soir-là, je suis donc sous les étoiles en train de pisser. Je n’ai pas repensé à elle depuis. Je lève les yeux et les étoiles me paraissent très proches tant la nuit est dense. Tout à coup je ressens une présence maternelle extraordinaire et je pense à elle intensément, mais pas à la façon dont elle est morte ni rien de ce genre. Je sens seulement sa présence, très très fort. J’éprouve beaucoup d’amour pour elle et je rentre me coucher...

Comme Bhagwan n’avait jamais montré le moindre intérêt pour l’histoire de ma vie, il était bien la dernière personne à qui je raconterais mes visions. Le lendemain matin, il m’annonce : « Il faut qu’on aille dans les montagnes. J’ai un problème de visa, il faut que j’aille voir mon Guru ».

Jusqu’ici, pour moi en Occident, le mot Guru ne signifiait pas grand-chose, l’équivalent peut être de maître réputé. Il y avait eu un article dans Life sur Allen Ginsberg : « Le Guru va au Kansas » et Allen avait dit, un peu gêné : « Je ne suis vraiment pas un guru. » Je n’en avais donc qu’une notion très vague.

Bhagwan Dass décida que nous allions emprunter la Land-Rover restée chez le sculpteur pour aller dans les montagnes. Et je répondis qu’il n’était pas question d’emprunter la Land-Rover ; que j’avais passé assez de temps dans cette horrible caisse bleue pour n’avoir aucune envie d’y remonter ; de plus je ne voulais pas en prendre la responsabilité. David l’avait laissée chez le sculpteur indien qui d’ailleurs refuserait de la prêter. Je devins très râleur, je ne voulais pas aller voir le guru. Je ne pensais soudain qu’à une chose : retourner en Amérique par tous les moyens.

Je me demandais : « Qu’est-ce que tu fabriques ? Tu suis ce type partout et tout ce qui l’intéresse, lui... ». Mais il dit : « Il faut y aller ». Et nous partîmes pour la ville où habitait le sculpteur. Au bout d’une demi-heure, le sculpteur dit : « Si tu dois aller voir ton guru, prends donc la Land-Rover. »

Ça c’est fort !

Nous montons dans la Land-Rover, mais il ne me laisse pas conduire. Alors je fais la gueule. Il ne me laisse pas conduire la Land-Rover dont je ne voulais pas : cette fois je suis d’une humeur de chien. J’ai arrêté de fumer du hash depuis quelques jours parce que ça me donnait des réactions de rejet, et je suis vraiment furieux ; tout ce que je veux c’est rentrer en Amérique, et voilà que je me retrouve à suivre ce gamin qui veut conduire. Évidemment je ne suis bon qu’à fournir la voiture. Bref, la coupe est pleine.

À 100 ou 140 kilomètres de là nous sommes arrivés à un petit temple, au bord de la route, sur les contreforts de l’Himalaya. Au début j’ai cru que nous nous étions arrêtés pour laisser passer un camion : des gens entouraient la voiture comme d’habitude, mais c’était pour l’accueillir. Il a sauté du véhicule et je peux dire que quelque chose va sa passer car il se met à pleurer en gravissant la colline.

Nous chantons tous les deux, des larmes coulent sur son visage. Je sens bien qu’il se passe quelque chose mais ça m’échappe un peu.

Nous faisons halte au temple pour demander où est le guru, et on nous montre une colline.

Alors il s’élance dans cette direction et tout le monde court derrière lui. Ils sont tous très heureux de le voir. Ils l’aiment tous vraiment beaucoup.

Je suis d’autant plus furieux que maintenant personne ne fait plus attention à moi. Il court, loin devant, et je le suis pieds nus, et je trébuche dans les cailloux (mes pieds sont maintenant bien endurcis) mais ses jambes sont plus longues que les miennes : je cours aussi, et tout le monde m’ignore. J’en ai marre de ce cirque, et d’ailleurs je n’ai pas envie de voir ce guru de toutes façons - et merde !

En contournant la colline, nous arrivons dans un champ de l’autre côté de la route. Et là se trouve un petit homme de soixante ou soixante-dix ans, enroulé dans une couverture. Il est assis au milieu d’une dizaine d’Hindous, quel tableau ! - avec les nuages - cette vallée grandiose au pied de l’Himalaya.

Bhagwan Dass se jette au sol devant lui de tout son long, faisant « dunda pranam » face contre terre ; de ses mains il touche les pieds de cet homme assis en tailleur. Il pleure et le vieillard lui tapote la tête. Cette fois je suis complètement hors du coup.

Je me tiens à l’écart et je me dis : ´ »Je ne toucherai pas ses pieds ; je n’ai pas à toucher ses pieds, on ne m’a rien demandé ». Et le guru me regarde de temps en temps, et il me fait des clins d’œil. Mais je suis tellement furieux que ça me laisse complètement froid : Garde tes clins d’œil !

Il se tourne alors vers moi et me parle en Hindi. Je ne comprends pas très bien ce qu’il dit mais quelqu’un lui sert de traducteur. Le guru demande à Bhagwan Dass : « As-tu une photo de moi ? ».

Bhagwan Dass fait un signe de tête affirmatif.

« Donne-la lui » dit-il ensuite en me montrant du doigt.

« C’est très gentil de me donner sa photo » pensais-je en souriant avec gratitude, « mais il n’est toujours pas question que je touche ses pieds ».

Puis il me demande : « Tu es venu dans une grosse voiture ? » Evidemment, c’est même ça qui m’irrite le plus.

Il me regarde en souriant : « Tu me la donnes ? »

J’allais répondre : « Ben.. » Quand Bhagwan Dass, toujours allongé à terre, lève les yeux et dit : « Maharaji (ce qui veut dire Seigneur), si tu la veux, elle est à toi ».

J’interviens immédiatement : « Eh ! minute ! Tu ne peux pas disposer de la voiture de David comme ça ! Elle n’est pas à nous ». Le vieil homme éclate de rire, et tout le monde rit. Sauf moi.

Puis il demande : « Tu gagnais beaucoup d’argent en Amérique ? »

Ah ! on s’intéresse enfin à moi !

Alors je fais mentalement le rappel de toutes mes années d’enseignement, mes années de trafic, et toutes mes diverses activités, et je réponds : « Oui ».

« Combien gagnais-tu ? »

« Bon, disons, à une certaine époque.. » Et je gonfle un peu le chiffre, - l’ego bien entendu.

« 25.000 dollars ».

Alors ils ont tous convertis ça en roupies, ce qui donnait pratiquement la moitié de l’économie locale : ils étaient effarés du chiffre qui était évidemment pure vantardise de ma part. Il rit à nouveau et dit :

« Tu m’achèteras une voiture comme ça ? »

Je me souviens de ce que j’ai pensé juste à ce moment-là. Je venais d’une famille qui rassemblait des fonds pour l’Appel Juif Uni, Brandéis, et l’École Einstein de Médecine ; pourtant je n’avais jamais vu un tel racolage : il ne savait même pas mon nom et il me réclamait déjà une voiture de 7000 dollars !!

Je réponds : « Euh.. Peut-être.. ». J’étais vraiment déphasé dans cette histoire. Puis il dit : « Emmenez-les, et donnez-leur à manger ». Alors on nous a emmenés et des saddhus nous ont donné à manger : un repas somptueux. Puis on nous a dit de nous reposer. Un peu plus tard, nous étions de nouveau en compagnie de Maharaji et il s’adressa à moi :

« Approche, assieds-toi ». Lorsque je fus assis, il me regarda et continua :

« Tu étais sous les étoiles la nuit dernière ».

« Mmmmmmm… »

« Tu pensais à ta mère ».

« Oui » (comme c’est curieux, j’avais gardé ça pour moi).

« Elle est morte l’an dernier ».

« Mmmmmmm… »

« Son ventre avait beaucoup enflé avant sa mort. »

…Un temps… « Oui ».

Il se redressa et fermant les yeux, il dit : « La rate, elle est morte de la rate ».

Ce qui s’est passé à ce moment-là, je ne saurais pas le mettre en mots. Il me regarda d’une certaine façon et il se produisit deux chose apparemment simultanées. Ça ne semblait pas être la cause et l’effet. D’abord mon esprit se mit à galoper de plus en plus vite pour essayer de comprendre ce qui s’était passé. Puis je traversais la plus folle paranoïa modèle CIA de mon existence.

« Qui est-il ? »

« Pour qui travaille-t-il ? »

« Sur quel bouton appuie-t-il pour faire apparaître les fiches ? » et « Pourquoi m’a-t-on amené ici ? »

Ça ne donnait rien.

Rien de tel ne s’était en fait passé. Ce type ne savait rien et je n’étais qu’un touriste en voiture... Quel délire ! Tout se précipitait dans ma tête, de plus en plus vite.

Jusqu’ici, je classais les expériences psychédéliques en deux groupes : l’un « C’est arrivé à quelqu’un que je connaissais, pas à moi, mais ça paraît fascinant, alors ne jugeons pas trop vite ». C’était mon attitude scientifique. L’autre pourrait s’énoncer de la manière suivante : « Je suis en plein trip d’acide... qui peut dire si ce que je vis sous acide n’est pas une hallucination complète ? ». En effet, j’avais déjà pris certaines substances chimiques qui amènent la création totale de réalités.

Le meilleur exemple pour moi est ce que j’avais connu au JB 318 dans une chambre de Millbrook.

J’étais au troisième étage, et apparemment rien ne se passait. Puis une fille du groupe est entrée et m’a proposé de la limonade : j’acceptais volontiers, et elle m’a servi de la limonade. Elle n’en finissait pas de verser, elle n’arrêtait pas de verser, quand la limonade a débordé du verre et se répandit sur le plancher, grimpa le long des murs, coula au plafond, redescendit le long du mur opposé, trempa mon pantalon avant de réintégrer le verre. Puis le verre disparut, ainsi que la bouteille de limonade, puis l’impression d’humidité dans mon pantalon et la fille disparurent aussi. Alors je me tournais vers Ralph Metzner :

« Ralph, il vient de m’arriver une chose fabuleuse !... » et Ralph disparut aussi.

J’avais peur de faire le moindre mouvement : je devais rester assis. Il était primordial de ne pas bouger : simplement rester assis, sans un geste.

J’avais donc connu quelques expériences psychédéliques où j’avais moi-même entièrement fabriqué le décor : aussi je ne me hâtais pas de conclure puisque j’étais, l’observateur, sous l’influence de psychédéliques à ce moment-là.

Aucune de ces deux catégories n’était applicable dans ce cas et mon esprit galopa encore plus vite et je ressentis tout ce qui se passe quand on donne à l’ordinateur un problème insoluble : la sonnerie retentit, la lampe rouge clignote, la machine s’arrête. Mon esprit renonça, court-circuité dans sa recherche d’une explication logique. J’avais besoin de me raccrocher à quelque chose de rationnel, mais il n’y avait rien, pas même un endroit dans ma tête où j’aurais pu me cacher !

En même temps, je ressentis une douleur extrêmement violente dans la poitrine, comme si quelque chose s’était brusquement tordu et je fondis en larmes. Je pleurais et pleurais sans pouvoir m’arrêter. Je ne me sentais ni heureux ni malheureux. C’était une autre façon de pleurer - comme un retour à la maison - au terme du voyage. Comme si c’était fini.

J’ai pleuré très longtemps, et finalement on m’a ramassé et emporté chez le disciple K. K. Sah, pour y passer la nuit. J’étais vraiment secoué : une impression de légèreté et de confusion.

Dans la soirée je tombais sur le flacon de LSD qui était toujours dans mon sac. « Celui-là DOIT Savoir, sans aucun doute. Je n’ai qu’à lui demander ». Puis je n’y pensais plus.

Le lendemain matin à huit heures, quelqu’un vint me chercher : « Maharaji veut te voir tout de suite ». Nous prîmes la Land-Rover pour couvrir les dix-huit kilomètres qui nous séparaient du temple. Quand je suis arrivé devant lui il a crié : « As-tu une question à me poser ? » Je restais planté là à le regarder comme si je regardais le soleil en face. Je me sentais entièrement réchauffé. Mais tout ça commençait à l’agacer. Il dit : « Où est ton médicament ? »

On me traduisit et il avait bien dit « médicament ». Je dis : « Médicament ? » - Je n’avais ja-mais considéré le LSD comme un médicament ! Et quelqu’un ajouta : « IL veut dire le LSD ». Et il dit :

« Ah-cha, apporte le LSD ».

J’allais chercher le flacon dans la voiture et le lui tendit.

« Fais voir ».

Je versais les pilules dans ma main.

« Qu’est-ce-que c’est ? »

« Ça c’est du STP... Ça, c’est du librium, et ça, c’est... ». Il y avait un peu de tout. C’était ma trousse de voyage.

Il demanda : « Ça donne des siddhis ? »

C’était la première fois que j’entendais ce mot. J’appris que cela voulait dire « pouvoirs ».

Avec la connaissance que j’avais à l’époque de ces concepts, j’imaginais qu’il était sans doute un vieil homme affaibli. Peut-être souhait-il retrouver une vitalité perdue ? Dans ce cas, c’était de la vitamine B12 qu’il lui fallait. J’étais vraiment navré de ne pas en avoir avec moi parce que je ne voulais rien lui refuser. D’ailleurs, s’il voulait toujours la Land-Rover. Elle était à lui. Et je répondis :

« Non, je suis vraiment désolé » en remettant tout dans le flacon.

Il me regarda et tendit la main. Alors je lui donnais ce qu’on appelle un « Éclair blanc », qui était une pilule d’acide d’un lot que j’avais fait faire spécialement pour la route. Chacune était dosée à 305 micro-grammes de LSD pur. La meilleure qualité. Généralement onC démarre quelqu’un à 60, disons entre 50 et 75 micro-grammes pour ne pas trop le déphaser. Alors 300 micro-grammes d’acide pur, c’est beaucoup pour une première fois !

Il regarda la pilule et tendit à nouveau la main. Je lui en donnai une deuxième soit en tout 610 micro-grammes, puis une troisième, ce qui fait 915 micro-grammes. C’était une dose intense pour qui que ce soit !!

« Ah-cha »

Il avala le tout. Je les vis descendre, sans l’ombre d’un doute. Alors, ce petit savant en moi se dit : « Ça promet d’être passionnant ! »...

Et toute la journée, je suis resté à côté de lui ; de temps en temps il me regardait et me faisait un clin d’œil, mais rien ne se passa, ce qui s’appelle rien, vraiment rien ! Voilà, c’était sa réponse à ma question. Vous en savez maintenant autant que moi.

Ashtanga Yoga

On me ramena au temple. C’était très intéressant : pas une seule fois on ne m’avait demandé : « Veux-tu étudier ? Veux-tu rester avec nous ? » C’était un accord tacite. Il n’y avait rien, pas de contrat. On ne m’avait rien promis et je n’avais pris aucun vœu. Strictement rien.

Le lendemain, Maharaji leur dit d’aller m’acheter des vêtements et l’on me donna une chambre. Personne ne me demanda jamais un centime. Personne ne me demanda de répandre la bonne parole. Personne ne fit quoi que ce soit. Il n’y avait aucun engagement d’aucune sorte. Tout était intérieur.

Ce Guru, Maharaji, ne possède que sa couverture. L’état dans lequel il se trouve se nomme SAHAJ SAMADHI ; il ne s’identifie pas avec ce monde comme le font la majorité d’entre nous. Si on ne faisait pas attention à lui, il se perdrait dans la jungle ou bien il quitterait simplement son corps. Mais ses disciples veillent constamment sur lui et le protègent pour qu’il reste parmi eux. Ils sont toujours autour de lui. Des gens apportent sans cesse des offrandes - c’est une façon d’acquérir des mérites en Inde - et l’argent s’accumule. Alors ils construisent des temples ou des écoles. Il va par exemple dans un endroit où un sage a vécu, une clairière ou une grotte et il dit : « Ici il y aura un temple ». Et ils bâtissent un temple. Ils font tout cela autour de lui et il donne l’impression de ne rien faire.

Comme exemple de ma relation avec Maharaji, je feuilletais un jour mon carnet d’adresses et je tombais sur le nom de Lama Govinda (auteur des « Fondements de la Mystique tibétaine » et du « Chemin des nuages blancs »), et je me dis : « Je devrais profiter de mon séjour dans l’Himalaya pour lui rendre visite, ce n’est pas loin, il faudra que j’aille le voir avant mon départ ».

Et le lendemain Maharaji me fait dire : « Il faut que tu ailles tout de suite rendre visite à Lama Govinda « .

Une autre fois, je pris le bus pour aller à Delhi faire prolonger mon visa. C’était la première fois que je me déplaçais seul depuis quatre mois. Ils étaient si attentionnés à mon égard, je ne sais pas ce qu’ils craignaient, il y avait toujours eu quelqu’un avec moi ; on ne m’accordait pas le privilège de la fuite, comme on dit dans les hôpitaux psychiatriques.

Mais ce jour-là, je pus voyager seul et le bus m’emmena à Delhi en douze heures. Je planais très haut en traversant la place Connaught, les pieds nus, mon ardoise autour du cou car j’étais toujours au silence.

À l’American Express, je communiquais avec mon ardoise, je planais tellement que je n’eus pas la moindre hésitation, le moindre doute.

Après une journée de démêlés avec le service de santé et autres réjouissances, l’heure vint de manger quelque chose. Je suivais un régime très strict et j’avais perdu près de vingt-cinq kilos. Je me sentais merveilleusement bien, léger et beau, mais j’étais encore assez porté sur la nourriture pour envisager un festin, mais végétarien, bien entendu. J’entrais dans un super restaurant, m’assis dans un coin et commandais le menu végétarien spécial de luxe, avec des noix d’un bout à l’autre ; j’ai fini tous les plats. A la fin, on m’apporta une glace végétarienne, avec deux biscuits. Et ces biscuits... les sucreries avaient toujours été mon point faible et je sentais que je ne devais pas y toucher car c’était très éloigné de mon régime : ce n’était ni des légumes ni du riz. Alors je mangeais ces biscuits aussi discrètement que possible, dans mon coin sombre. Je n’avais pas la conscience tranquille, mais personne ne faisait attention à moi. J’allais passer la nuit dans un monastère bouddhiste, et le lendemain. Je pris le bus pour retourner dans les montagnes.

Deux jours plus tard, nous apprîmes que Maharaji était de retour. Il avait passé quelque temps dans un village de montagne ; il se déplaçait beaucoup, changeant constamment d’endroit. Je ne l’avais pas vu depuis un mois et demi - en fait, je ne le vis que très peu - et nous nous précipitâmes pour aller le voir. J’emportais un sac d’oranges avec moi. Quand je fus devant lui, les oranges s’envolèrent et je tombais par terre en pleurant. Les autres essayèrent de me réconforter. Maharaji mangeait les oranges aussi vite qu’il le pouvait, montrant par là qu’il se chargeait du karma de quelqu’un en acceptant sa nourriture.

Des femmes lui apportent à manger à longueur de journée. Il se contente d’ouvrir la bouche et elles le nourrissent : c’est ainsi qu’il prend leur karma en charge. Et là, devant moi, il mangea huit oranges. Je n’ai jamais rien vu de pareil. Et le directeur de l’école me donnait aussi des oranges et je pleurais, c’était très mélo. Puis il me renversa la tête en arrière en me tirant par les cheveux, je le regardais et il me dit : « Comment as-tu trouvé les biscuits ? ».

Ou bien encore : un soir dans le temple, je formais le projet d’aider un merveilleux Lama vivant aux Etats-Unis, de réunir de l’argent pour lui, ou quelque chose comme ça. Puis je me couchais, ramenais les couvertures sur ma tête, et c’est alors qu’une toute autre sorte d’idée me traversa l’esprit : je me demandai comment j’allais utiliser mes pouvoirs quand je les aurai développés, ou bien je pensais à quelque chose de sexuel. Quand je me retrouvai en face de Maharaji, il me dit : « Alors, il paraît que tu veux aider un Lama en Amérique ? ». Pendant un instant je me sentis assez fier de moi. Puis tout à coup, je fus horrifié de découvrir que, s’il connaissait cette pensée, il devait aussi connaître les autres... aïe... aïe... aïe... Alors je baissais les yeux et quand je me risquais enfin à regarder dans sa direction, je vis dans ses yeux un amour absolu.

Ce genre d’expérience me remuait toujours très profondément. Comme disent les Sikhs : « Quand tu as compris que Dieu sait tout, tu es libre ». Après toutes ces années de psychanalyse, j’avais quand même réussi à garder dans ma tête quelques domaines réservés. Pas grand-chose à vrai dire, quelques motivations ou sentiments très intimes. Et je réalisais soudain qu’il savait tout ce qu’il y avait dans ma tête à chaque instant. Il avait cependant un tel amour pour moi.

Car ce que nous sommes réellement est bien au-delà de ça.

Je demandais à Hari Dass Baba, mon maître de l’époque : « Pourquoi Maharaji ne me montre-t-il jamais qu’il connaît aussi toutes mes mauvaises pensées ? » Il me répondit : « Cela ne t’aiderait pas pour ta Sadhana, ta discipline spirituelle. Il sait tout, mais il ne fait que ce qui peut t’aider. »

Le sculpteur aimait tant Maharaji qu’il nous avait dit de garder la Land-Rover. Elle ne nous était guère utile, et elle revint finalement à Maharaji. Un jour, on m’annonça que nous allions faire une excursion dans les montagnes de l’Himalaya. J’étais ravi de l’occasion car je ne quittais jamais ma chambre dans le temple. Dans le temple et autour de Maharaji, j’avais compté huit ou neuf personnes ; Bhagwan Dass et moi étions les seuls occidentaux. En fait, pendant tout le temps que j’ai passé là-bas, je n’ai rencontré aucun autre occidental. Ce n’était pas leur point d’attraction. Et l’on me demanda à mon départ pour les Etats-Unis de ne pas révéler le nom de Maharaji ni de dire où il se trouve, ni rien de précis.